連載終了!『異世界転生者殺し -チートスレイヤー-』の是非。

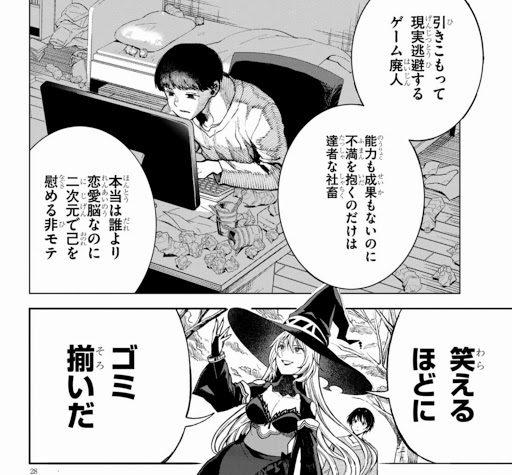

『ソードアート・オンライン』など、既存の作品のパロディ的な描写で炎上から連載中止に至った『異世界転生者殺し -チートスレイヤー-』の話がちょっと意外な方向へ転がっているので、あらためてパロディの是非を考えようという意図の記事です。

「リスペクトがないパロディはNG」論。

そういうわけで、ネットの各所で「悪質なパロディ」として批判されていた『異世界転生者殺し -チートスレイヤー-』が第一回のみで連載中止に至りました。

この『チートスレイヤー』がどのような話なのかについては以下の記事を参照していただくとわかりやすいと思います。

まあ、ようは『ソードアート・オンライン』、『Re:ゼロから始める異世界生活』など、既存の有名作品のキャラクターを流用してひとつの作品を作ってしまったというそういうマンガですね。

これについては、ぼくは二度も取り上げていて、「元ネタを消化し切れていないところが問題である」とする記事も書いています。

逆にいえば、元ネタを完全に消化し、オリジナルの表現として通用するところまで持って行っていたら(一本のマンガとして面白いかどうかはべつの問題として)「あり」だっただろうということですね。

ところが、「いや、問題はそういうところではないんだよ」とする意見もあるようです。たとえば、このツイート。

パロディそのものが悪いというより、原作の登場人物に悪意ある改変を行ったことこそが問題なのである、という見方ですね。悪意あるパロディはダメだろう、と。

しかし、それでは、そのような「悪意あるパロディ」はすべてあってはならないものなのでしょうか? ここはかなり微妙なラインになると思います。あらためて考えていってみましょう。

パロディはどこまでがOKか?

まず、『チートスレイヤー』や「悪意あるパロディ」のことを考えるまえに「パロディ表現」全般の是非について考えてみましょう。

『チートスレイヤー』のことを「アウト」と考える人にしても、「既存作品のパロディが含まれている作品は全部ダメ」という人はそれほどいないと思います。

既存の作品のパロディをやっていることで知られる作品としては、『銀玉』や『3年B組一八先生』などが存在していますが、これらの作品を「パロディがひどすぎる」などとして批判する人はほとんど見ません。

それについて、Twitterなどでよく見かけるのは、『銀魂』や『一八先生』はリスペクトがあるからOKだけれど、『チートスレイヤー』にはそれがないからNGという意見です。

同様に「愛」があるパロディはOKだけれど、『チートスレイヤー』にはそれがない、という意見もありますね。

しかし、どうでしょう? パロディの是非について論じるとき、「愛」や「リスペクト」の有無を基準にすることは不毛にも思えます。

なぜなら、「愛」や「リスペクト」とは、どこまでいっても客観的に確認できるものではないからです。「何となくあるような気がする」とはいえても、はっきり「あるか、ないか」とたしかめることは不可能としかいいようがない。

そのような不たしかなものを基準に是非を語ることに意味はあるのでしょうか?

著作権法的にはどうなっているのか?

また、たとえばいわゆるBL同人誌などは、おそらくそのほとんどは「愛」も「リスペクト」もあるといって良いでしょうが、だからといってまったく問題がないかというと、とてもそうはいえないかと思います。

このように、パロディ表現を語るとき、愛やリスペクトを云々することはむずかしいのです。

もちろん、純粋に法的にはそのようなあいまいな基準は使われていないでしょう。ただ、パロディそのものが著作権的にアウトかセーフかというと、これも微妙なラインになる。

それでは、『チートスレイヤー』も法的に問題ないかというと、シロウトなりに考えるところ、これはやはりアウトの可能性が高いのではないかと思います。

それはもちろん、愛とリスペクトの有無が問題なのではなく、「元ネタを消化し切れていないから」というのがぼくの意見になります。

いい換えるなら、名前やキャラクターデザインをもう少しいじっていたら問題なかったのではないか、ということです。今回はそこがあまりにも甘すぎた。

もちろん、著作権違反とはいっても、著作権保持者が正式に訴えない限り違法ではないわけで、あくまで「たぶんアウトだろう」ということに過ぎないわけですが、それにしてもね。

パロディは「悪意」と無縁ではない。

「悪意」の話に戻りましょう。

今回、『チートスレイヤー』はあきらかに「小説家になろう」作品及び作家を揶揄するような内容で、そこには「悪意」があったともされます。

それが問題なのではないか、という人もいるでしょう。しかし、批評的な意味でのパロディとは、そもそもだれかを揶揄してやろう、風刺してやろうといった意味での「悪意」を本質的に孕んでいるものです。

それはだれかを傷つける可能性をどうしようもなく孕んでいる。それでも、あるはそれだからこそやるのがパロディなのであって、一般論として「パロディには悪意があってはならない」とはいえないのではないでしょうか。

しかし、もちろん、そういったパロディには反発も大きい。人を揶揄するパロディに対しては怒る人が出るのも当然のことです。

そのことがもっとも端的に表れたのは、フランスのシャルリ・エブド事件でしょう。ここではこの事件について深入りすることはしませんが、シャルリ・エブド社の風刺画にはあきらかに「悪意」があったと見るべきではないでしょうか。

そういった「悪意」をだれに向けるべきかという議論はあるにしろ、「悪意」の表現そのものを否定することはできないでしょう。

たとえば「なろう」読者を揶揄するような表現にしても、それそのものは表現の自由という観点では「あり」なのです。パロディ一般を考えるとき、このことはじつに重い意味を持っています。

「はらぺこあおむし」風刺画事件。

ただ、「筋違いのパロディ」に批判が集まるのは表現の自由とはまたべつの問題で、だから表現そのものが法的に「あり」か「なし」かということと、それが批判されるべきものであるかはべつの文脈で考える必要があるわけです。

最近では、毎日新聞が絵本のキャラクター「はらぺこあおむし」を流用した風刺画を掲載して批判を受けるという事件がありました。

この場合はIOCに対する「悪意」はあっても「はらぺこあおむし」に対する「悪意」はなく、だからこそ批判を受け謝罪したということのようです。

こういった例を受け、「このように既存の作品に対する揶揄は問題なのだ」とする人もいるでしょうが、この一例をもってすべての「悪意あるパロディ」を否定することもできないでしょう。

この場合は「はらぺこあおむし」はいわば巻き込まれただけだったから毎日新聞は謝罪しましたが、仮にIOCが「このような表現は遺憾である」といってきたとしても、おそらく謝罪はしなかったことでしょう。

それはこの風刺画がはっきりとIOCという権威に対する揶揄と批判と挑戦を込めた表現であり、そもそも何らかの「怒られ」が発生するのは覚悟の上でやっているはずだからです。

今回の『チートスレイヤー』の件は、その種の「覚悟」が致命的に足りていなかったということが事後的に発覚し、多くの人が呆れ返っているわけですが、「悪意」や「リスペクト」の有無がどうであれパロディという表現にはどうしても薄氷を踏むようなところがあるということですね。

『ザ・ボーイズ』や『魔法少女禁止法』という例。

『異世界転生者殺し -チートスレイヤー-』と同じようなパロディ的構造を持つ作品には、あきらかにDCコミックスの有名キャラクターを元にパロディ化した『ザ・ボーイズ』や、『美少女戦士セーラームーン』など、既存の有名作品をパロディ化した『魔法少女禁止法』などがあります。

見方によってはこれらの作品も『チートスレイヤー』と本質的に変わりはないともいえるわけですが、あまり問題視されているようには見えない。

ただ、何かもうひとつふたつミスを犯していたら、これらの作品も「炎上」することになっていた可能性はある。そういう意味では、ほんとうに危うい橋を渡り切ったといえるかもしれません。

『魔法少女禁止法』に至っては「有名魔法少女総出演で『ウォッチメン』をやる」という、二重の意味で著作権的にやばい作品なのですが、あまり話題にはならなかったようです。

ちなみに、これ、非常にぼく好みの作品なんだけれど、売れなかったのか、続きが出ないみたいなんですよね。

『魔法少女まどか☆マギカ』はヒットしたのにこの作品はダメだったということは、ヒットを考えるとき、何か意味があるように思われます。まあ、ヒットは水物といってしまえばそれまでだけれど。

いや、それはパロディとはまたべつの話ですが、うーん、続き出ないかな。

さて、このようにパロディの是非は「悪意」や「リスペクト」といったことでは一概に語れないよ、という話でした。

じゃあ何がOKなのかというと、ひとつひとつ是々非々で語るしかなく、しかも明確な基準もない。パロディとは非常にリスキーな表現だということです。

『チートスレイヤー』はたまたま失敗したけれど、うまくいった可能性もある。見かけほど愚かな挑戦ではなかったかもしれないともぼくは思います。ただ、「覚悟」はなかったですね。

以上です。

著者からのお願い

この記事へのご意見ご感想、また何らかの記事執筆などのお仕事の依頼などありましたら(お仕事募集中です!)、↓のフォームよりメールを発送してください。よろしくお願いします。

それから、この記事を最後まで読まれて少しでも面白いとか、あるいは自分には違う意見があるぞと思われた方は、ブックマークやツイートでそのご見解を拡散していただけると助かります。