【この記事の簡単な要約】

映画の内容、あらすじなどを10分程度の手軽な形にまとめた「ファスト映画」、「ファストシネマ」と呼ばれる動画が人気を集めているようです。いったいそういった「ファスト映画」の需要はどこから来ているものなのでしょうか? その功罪も含めて考察しました。

「ファスト映画」とは何か?

昨夜、テレビでニュース番組を見ていたら「ファスト映画」について取り上げられていて初めてその言葉を聴きました。

ファスト映画とは!

1本の映画を無断で10分程度にまとめてストーリーを明かす「ファスト映画」と呼ばれる違法な動画の投稿が、YouTubeで急増し、著作権を持つ映画会社などの団体が調査を始めました。

この1年で950億円余りの被害が確認され、団体は投稿者の特定を進め、法的な措置に乗り出しています。

映画の映像や静止画を無断で使用し、字幕やナレーションを付けてストーリーを明かす10分程度の動画は、短時間で内容が分かることから「ファスト映画」や「ファストシネマ」と呼ばれています。

著作権法に違反する疑いがありますが、去年の春ごろからYouTubeへの投稿が目立つようになり、映画やアニメの会社などで作るCODA=コンテンツ海外流通促進機構が実態の調査を始めました。

「「ファスト映画」投稿急増 映画産業界に危機感 法的措置も」

ということであるらしく、まあ、たしかに悪質ですね。

しかし、何しろ実物を見ていないので具体的にどのくらい問題があるのかを軽々に断定するのは避けたいところ。

そうかといってあえて違法動画を見たくもないし、うーん、と迷い、とりあえずTwitterで情報を集めてみることにしました。うん、ニュースの直後だけあってたくさんありますね、「ファスト映画」規制に関するツイート。

おおむね「ファスト映画はクズなので取り締まれ!」という意見が大勢であるようですが、じっさいにはここまで人気があるからにはTwitterには表れないサイレント・マジョリティがいるはずで、シンプルに判断はできない問題なのではないかと思います。

いや、制作側が腹が立つのはわかりますが……。

「ファスト映画」の需要はどこにあるのか?

もちろん、ぼくにしても完全に著作権法に違反している動画を擁護するつもりはありません。真っ黒な違法動画はどんどん取り締まって映画文化を守ってもらいたい。

しかし、仮にその種の動画を狩り尽くしたとしても、「映画のあらすじを「情報」として簡単に入手したい」という需要そのものはなくならないわけで、べつの形で「供給」が出て来るようにも思います。

それにしても、この種の「需要」の正体っていったい何なのでしょう? なぜ、「映画のあらすじ」などという「情報」をあえて欲する人たちがいるのでしょうか? いやほんと、さっぱりわからない……こともないですよね、じつのところは。

「ファスト映画」の「需要」としては、主に三つのパターンが考えられるように思います。

①時間と労力をかけずに話題の映画を観たつもりになりたい。

➁簡単に映画の情報を仕入れてコミュニケーションのキッカケにしたい。

③たくさんの映画の知識を手に入れいることで、マニアぶりたい。

他にもあるかもしれませんが、まあ、大きいのはこんなところじゃないかと。

このうち「①」は、いわゆる「流行に乗り遅れる」ことを恐れている人に多いのではないかと思います。

つまり、いまやたら『鬼滅の刃』という映画がはやっているらしいんだけれど、テレビアニメのシリーズからいちいち見ていくのは億劫だし、面倒くさい、もっと簡単な手段で見たつもりになりたい、といった「需要」ですね。

シネフィルと呼ばれるような人たちからすれば論外なのでしょうが、まあ気持ちはわからないでもないというか、いまの時代にわざわざ映画館まで出向いて2時間かそこらある映画一本を見るってけっこうな手間だよな、という気もします。

ポンポさんも90分以上ある映画は現代の娯楽として観客に優しくないといっていたことだしな!

ただ、「見たつもり」はあくまで「つもり」であって、どこまで行っても「見た」にはならないのが困ったところ。あまりこの手の動画で「仮想映画鑑賞体験」を重ねると人格が歪んでいきそうです。

オタク的コミュニケーション(不全)。

で、「➁」はコンテンツの情報をキッカケにして話し合うことを目的にしているわけですよね。

これはいわゆる「オタク的コミュニケーション」といわれるもので、オタクは共通のコンテンツに関する話題さえあればたとえ初対面であっても何時間でも話し合うことができたりします。

まあ、それでもまずは、その相手がその作品に対して好意的であるのか批判的であるのか、そしてどこをどう楽しみ、どの点を辛辣に見ているのかといった評価の読み合いが繰り広げられることもあるわけですが、それはそれとして。

これはそういうぼく自身、記憶があいまいなのですが、中島梓が著書『コミュニケーション不全症候群』のなかで、このオタクのコミュニケーションを「コミュニケーション不全」の典型的な例として挙げていた記憶があります。

いま、時代が過ぎ去り、中島がいう「コミュニケーション不全症候群」は全世代的に一般化し、あげく、そのコミュニケーション不全にすらついていけない層が出て来たということなのかもしれません。やんぬるかな。

しばらく前に「オタクになりたい若者が層として存在する」という記事が話題になったことがありますが、そういう層はこの「➁」と続く「③」のあいの子なのかもしれません。

自分も何かのオタクとして、楽しい日々を送りたい。マニアックな知識に精通しているように装いたい。けれど、じっさいに何年もかけて膨大な作品を消化していくことは面倒だ。

そういった心理が、このような「ファスト映画」を求める人々の背景にはあるようにも思われます。

じつはこれはいまに始まったことではありません。Amazonをちょっと検索してみると、「文学のあらすじ」を簡単に把握できると詠う本が何冊も見つかります。

それこそ読まずに断定してはいけないかもしれませんが、まあ、いわば「ファスト文学」。これはジャンルが違うだけで、同じ「需要」に応えたものと見るべきではないでしょうか? 落語の「知ったかぶり」ネタなどにも通じる人間の普遍的な心理であるのかもしれません。

「オタクワナビー」ともいうべき層。

YouTubeで「ファスト映画」を見るような層を軽蔑することは自由ですし、まあ、軽蔑されてもしかたない一面もあるのかもしれません。

とはいえ、このあまりにも情報があふれかえっている社会で、次々と泡のように生まれては消えていく作品をすべて消化する時間などだれにもないのも事実。

そこで、「ファスト映画」やら「ファスト文学」やらが生まれて来ることはある程度はしかたないことなのではないかとも思うのです。

ただ、そういったやり方では絶対に「ディープなオタク」にはなれないでしょう。単にクイズ的な知識をたくさん持っていることを指して「オタク」というのならそれでも良いかもしれませんが、本質的には「オタク」とはそのような人間ではないはず。

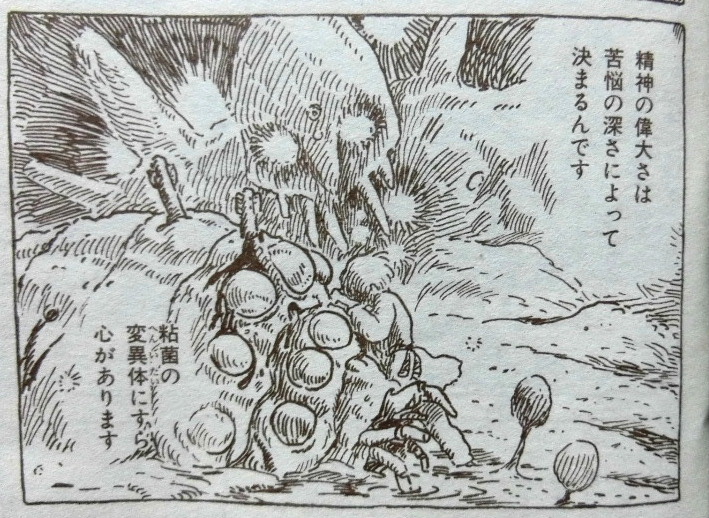

むしろ、「どれだけの時間を無駄に費やしたか」によってこそ、「オタク」の深さは決まって来る、とは、いかにも旧世代オタクの老害的ないい分であるかもしれませんが、でもそう思う。

ぼくたちが暮らすこの現代社会は「速度」と「効率」を最上の価値にしています。そういう世の中で、趣味に対しても「速度」と「効率」を求める人々が出て来ることはある種、必然といえないこともない。しかたがないことではあるのかもしれません。

しかし! オタクの本質はそこにはありません。ただ単に映画や文学に関する「情報」をたくさん勉強しているだけの人はべつだん「濃いオタク」ではない。なぜなら、そもそもオタクとは本質的に「無駄なもの」にこそ価値を見いだす種族だからです。

究極的にいうなら、映画やアニメなんてこの世になくてもかまわないものであるわけです。その「無駄なもの」に心底ほれ込み、好きになり、膨大な時間を費やしてしまった、その「結果」がオタクなのであって、安直に「オタクになりたい!」と願うことはどうにも本質をはき違えている。

そういう人たちのことを「オタクワナビー」などと呼ぶことはあまりにも酷薄でしょうか?

ディープなオタクとは「無駄」の所産である。

けれど、ぼくが思うに、オタクとは「速度」と「効率」の側の真逆にいる人種です。だれもろくに見ないようなアニメなんかをついつい見て、しかもけっこう楽しんでしまったりした経験がない人を、ぼくはオタクと呼びたいとは思わない。

ただ、こうしたオタク観そのものがだいぶ古くさくなっていることもたしかで、あるいはいつか(来年あたりとか?)には、この種の変わり者のことはオタクとは呼ばないようになっているかもしれません。

それは決してありえない仮定ではないはずです。いままでも何度も「オタク」という言葉の意味は変わってきているのですから。

いまの時代、おそらくはオタクではない人たちから見ても、オタクがいかにも楽しそうに見えることもたしかなのですね。

それこそ見てもいない映画について知ったかぶりで話をしてしまうのですが、『あの頃。』という作品は、ハロープロジェクトのアイドルオタクたちを主役にした物語だそうです。

おそらく、そこではオタクならではの痛さ、楽しさ、めんどくささなどが丹念に描き込まれているのでしょう。見ていないので知らないけど! きっとそうだと思う!

そういう楽しさにあこがれた「オタクワナビー」たちが自分もどうにか仲間に入りたいなどと思い、「ファスト映画」を見たりして知識を貯めこんだりしているのかもしれません。それはとてもよくわかるし、共感すらできることだと思うのです。

じっさい、オタクは楽しい。オタク仲間は面白い。ただ、あまりにも入りづらい集団なんだよね、ディープなオタクグループ……。

というか、いま気づいたけれど、まさにいまのぼくのような境遇の人間が見ていない映画の「情報」だけを仕入れるために「ファスト映画」を利用していることもあるのかもしれないですねかっこわらい。

そういうわけで、どうにかこの記事にもオチがついたようです。「①」から「③」の理由、どれも理解できますが、とりあえず「ファスト映画」鑑賞はやめていおいたほうが良いと思います。

労苦を避けて安易に逃げることは、決して良い結果を生まない。だって、「ファスト文学」本で漱石やトルストイを語っているエセ文学ファン、考えただけで辛いでしょ。そういうこと。